诗词吟诵

发布时间:2019-01-14 阅读次数:

现场吟诵篇目二 :

诗词解析

《丰年》是中国古代第一部诗歌总集《诗经》中的一首诗。这是3000年前的中国古人丰收之后,祭祀祖先、求神赐福的颂歌。诗中首先描述了丰收的情形:一个好年成,收获了许许多多的谷物(黍、稌),贮藏粮食的高大仓廪装得满满的。到底收获了多少粮食呢?多到了难以计数,只能用抽象的数字如“万”“亿”“秭”来言说。短短三句诗,就道出了一片壮观的丰收景象。

在3000年前的中国古人看来,来之不易的丰收既是人们努力的结果,更是祖先的福荫、上天的恩赐,所以诗的后半部分就是感谢祖先、感恩上天。拿什么来献礼最恰当呢?就以丰收的果实来祭祀最佳。

“为酒为醴”,就用这丰收的粮食制成甘甜的美酒,“烝畀祖妣”,敬献给先祖,并遵循祭祀的各种礼节制度,“以洽百礼”。由于丰收,祭品丰盛,各种礼仪都准备得非常得当,所以希望“降福孔皆”,祈求神灵赐福保佑每一个人。

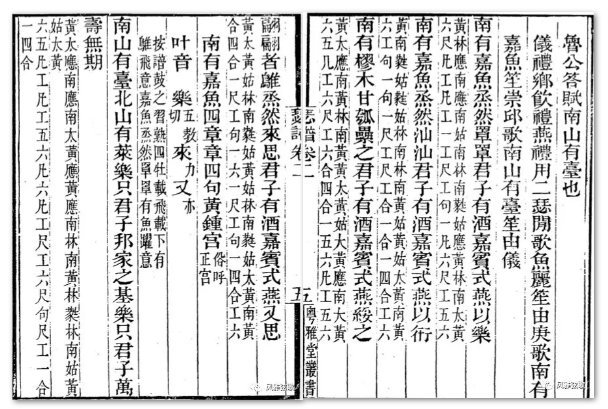

古典诗词吟唱的渊源

诗词吟唱在我国由来已久。《墨子·公孟》曰:“颂诗三百,弦诗三百,歌诗三百,舞诗三百。”已可见诗词吟唱的雏形。隋唐之际,产生了燕乐,并且吟诗作赋 蔚然成风,因此大量诗词都可以入乐演唱。令人遗憾的是,许多乐谱在岁月中流失了,原诗原谱少之又少。而今,吟唱逐渐发展成了“倚声填词”,即按照原有的曲 调填上新词来唱,或是将旧曲谱加以发展创作出新的曲子。

当前的古典诗词吟唱,承继了古人吟诵的形式,以清代《九宫大成谱》《碎金词谱》《东皋琴谱》等古乐谱和各地诗社流传下来的曲调为底本,吸收古人流传下来 的诗词曲谱来吟唱古诗,也结合现代人的审美,将今人对诗词的谱曲吸纳到吟唱中来,用舞台表演的呈现方式来扩大古典诗词的影响力。熔古铸今,让传统文化在与时代的碰撞中激荡出新的火花。

古典诗词吟唱的四部曲——诵、吟、歌、唱

“诵” 就是朗读。 透过读者对字音的掌握、音节韵脚的拿捏和意向情趣的感染,然后运转声音的高低、长短、强弱而表现出来。即是读者以自己的声音来诠释韵文学的情味。

“吟” 就是曼引其声。通过声音的延长,将诵读所具备的条件,所表现的情味,更加强化出来,与音乐的结合又往前推进了一步。但也同于诵,即便有各种“吟调”可借,但动人程度仍赖个人修养深浅与先天音色有别。

“歌” 指的是徒歌 。就是不用乐器伴奏的山歌里谣,也有从方言音乐转化而成的“腔调”。通过对腔调的运转,将词情展现在声情之中。“歌”完全依靠吟唱者对诗词的理解,对音乐的掌控,是吟唱者个人素养的最高表现。

“唱” 指现有作曲家用音符诠释词家歌词意境,同时激扬歌词语言潜藏的旋律节奏。歌唱家用声音去体现作曲家的音符与自己的词情,而演奏家用演奏技巧法呈现音符,陪衬渲染歌声。

古典诗词吟唱的基本要求

与说话一样,字正腔圆是古典诗词吟唱的最基本要求,无论是用普通话还是方言吟唱,都要求吐字清晰、发音明朗。

从古至今,吟唱的咬字归韵一直被强调,这也是吟唱和流行歌曲的重要区别。宋代张炎在《讴曲旨要》中说:“腔平字侧莫参商,先须道字后还腔,字少声多难过去,助以余音始绕梁。”张炎认为字腔必须统一,不能此近彼出,还须依字行腔,做到字正腔圆。明代魏良辅《曲律》:“曲有三绝,字清为一绝,腔纯为二绝,板正为三绝。”将“字清”置于三绝之首,体现了吐字清晰的重要地位。李渔《闲情偶寄》中说:“学唱之人,勿论巧拙,只看有口无口,听取之人,慢讲精粗,先问有字无字,字从口出,有字即有口,如出口不分明,有字若无字,是说话有口,唱曲无口,与哑人何异哉?哑人亦能唱曲,其呼号之声即可见矣。尝有唱完一曲,听者止闻其声,辨不出一字者,令人闷杀。”可见吐字的重要性了。

除此之外,吟唱还应当把握住诗词的韵味内涵。吟唱者要寻找诗歌中的“意象”,发掘诗歌的“情缘”,即是每首诗的的背景风格、诗人的风格,都要准确地表达。

同时,吟唱也讲究情真意切,诗歌创作讲究词以微婉,吟唱时神态与动作皆要落落大方。这或许是吟唱最耐人寻味也最动人的一点了。无论是相恋缠绵的爱情,凭 栏独望的相思,思归不得的乡情,怀才不遇的愁绪,或是报国无门的愤懑,一切的一切都是在和情感对话,和心灵交际,古典诗词吟唱就是要通过音乐这种最为动情 的表现形式把这些遗落在千年之前的情感带到表演者、聆听者的眼前,走进他们的心间。

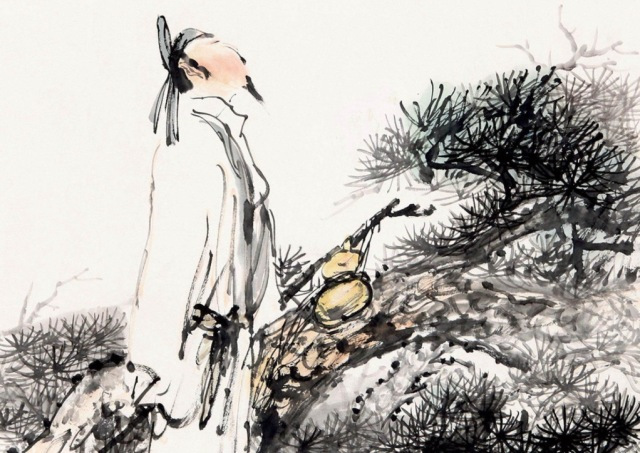

李白吟诗图